Разделы

1765-1772 Раннее детство

Экономика

1762-1772

Развитие промышленности и состояние сельского хозяйства в Российской империи. Введение в оборот в 1769 г. бумажных денег. Проблемы с развитием промышленности вследствие прикрепленности крестьянства к земле.

Во второй половине XVIII века в условиях все еще феодальной экономики начали стремительно развиваться рыночные отношения. В поместьях ужесточалась эксплуатация крестьян для увеличения производства сельскохозяйственной продукции и продажи ее на рынке. При этом государственное хозяйство переживало период упадка: средства казначейства тратились не на развитие промышленности и сельского хозяйства, а на удовлетворение личных прихотей монархов и их ближайшего окружения.

Промышленность требовала существенных капиталовложений, однако средств ни у Елизаветы Петровной, ни у Екатерины II на это не находилось. Производство, которое пережило подъем во времена Петра Великого, уже не имело возможности удовлетворить даже нужды населения.

Для XVIII века характерны проблемы с развитием промышленности вследствие прикрепленности крестьянства к земле: в стране, где в большинстве губерний основную массу населения составляли крепостные крестьяне, работать на мануфактурах было попросту некому. Поначалу эту проблему решали приписыванием к заводам крепостных крестьян. С 1741 устанавливается 14 часовой рабочий день.Фабрикам с посессионными крепостными запрещается изменять и сокращать производство, переводить рабочих на другие фабрики и т.д. Указ 1763 года возлагал содержание войсковых команд, присланных на подавление крестьянских выступлений, на самих крестьян. По указу 1765 года за открытое неповиновение помещик мог отправить крестьянина не только в ссылку, но и на каторгу, причём срок каторжных работ устанавливался им самим; помещикам также предоставлялось право в любое время вернуть сосланного с каторги. Указ 1767 года запрещал крестьянам жаловаться на своего барина; ослушникам грозила ссылка в Нерчинск (но обращаться в суд они могли).

Крестьяне в эпоху Екатерины составляли около 95 % населения, а крепостные крестьяне — более 90 % населения, в то время как дворяне составляли всего 1%, а остальные сословия — 9%. По реформе Екатерины крестьяне в нечернозёмных областях платили оброк, а в чернозёмных - отрабатывали барщину.

По общему мнению историков, положение этой самой многочисленной группы населения в эпоху Екатерины было наихудшим за всю историю России.

В сфере внешней торговли политика Екатерины заключалась в постепенном переходе от протекционизма, характерного для Елизаветы Петровны, к полной либерализации экспорта и импорта, что, по мнению ряда экономических историков, явилось следствием влияния идей физиократов. Уже в первые годы царствования Екатерины II был отменен ряд внешнеторговых монополий и запрет на экспорт зерна, который с этого времени начал быстро расти. В 1765 г. основано Вольное экономическое общество, пропагандировавшее идеи свободной торговли и выпускавшее свой журнал. В 1766 г. был введен новый таможенный тариф, существенно снизивший тарифные барьеры по сравнению с протекционистским тарифом 1757 г. (установившим покровительственные пошлины в размере от 60 до 100 % и более); ещё более они были снижены в таможенном тарифе 1782 г. Так, в «умеренно-протекционистском» тарифе 1766 г. покровительственные пошлины составляли в среднем 30 %.

Сельское хозяйство, как и промышленность, развивалось в основном за счет экстенсивных методов (увеличение количества пахотных земель); пропаганда интенсивных методов сельского хозяйства созданным при Екатерине Вольным экономическим обществом не имела большого результата. С первых лет царствования Екатерины в деревне периодически стал возникать голод, который некоторые современники объясняли хроническими неурожаями, но историк М. Н. Покровский связывал с началом массового экспорта зерна, который ранее, при Елизавете Петровне, был запрещен, а к концу царствования Екатерины составлял 1,3 млн руб. в год. Участились случаи массового разорения крестьян. Особенный размах голодоморы приобрели в 1780-е гг., когда ими были охвачены большие регионы страны. Сильно выросли цены на хлеб: так, в центре России (Москва, Смоленск, Калуга) они увеличились с 86 коп. в 1760 г. до 2,19 руб. в 1773 г.

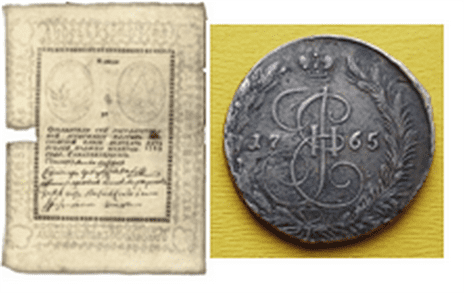

Внедренные в оборот в 1769 г. бумажные деньги — ассигнации — в первое десятилетие своего существования составляли лишь несколько процентов от металлической (серебряной и медной) денежной массы, и играли положительную роль, позволяя государству сократить свои расходы на перемещение денег в пределах империи.